Depuis 2006, le duo argentin Iconoclasistas développe des dispositifs de recherche collaborative et des ressources pédagogiques en libre accès pour favoriser une compréhension critique des territoires. À travers la création de cartes critiques, ils donnent les moyens aux communautés locales de raconter leurs territoires autrement. Leur Manuel de cartographie collective synthétise cette démarche, offrant des outils pour accompagner des processus de cartographie collective et d’action communautaire : quelles sont les clés à retenir de cet outil pour une pratique de médiation collaborative ?

Iconoclasistas, formé par Julia Risler (docteure en sciences sociales) et Pablo Ares (graphiste), est un duo dont le travail vise à produire des récits critiques qui contestent les discours dominants imposés par les instances hégémoniques.

Initialement créé comme un laboratoire de communication sociale, le duo développe aujourd’hui son activité dans trois dimensions complémentaires : artistique (création graphique et poétique), politique (activisme territorial) et académique (pédagogies critiques et recherches participatives). Ils animent des ateliers de cartographie collective à travers le monde, permettant aux participants d’explorer et de repenser leurs territoires tout en créant des significations collectives, chaque cartographie partant des expériences vécues et des connaissances locales.

Leur méthodologie évolutive, fondée sur la pratique et l’expérimentation, s’enrichit constamment grâce à la diversité des contextes et des acteurs impliqués : quartiers, musées, universités, réseaux militants. À travers des formations, des outils comme les machines à penser (diagrammes graphiques réflexifs) et des réseaux d’affinité, ils diffusent leurs ressources et adaptent leurs méthodes pour accompagner des processus de transformation sociale.

En 2013, ils publient le Manual de mapeo colectivo. Ressources cartographiques critiques pour les processus territoriaux de création collaborative, où ils systématisent et partagent leurs méthodologies, des ressources et des dynamiques pour l’auto-organisation d’ateliers, d’exercices, de tables rondes et d’interventions de cartographie collective et le développement de processus de recherche collaborative dans les territoires. (Cliquez sur le lien pour retrouver le pdf sur le site Internet Iconoclasistas)

Le manuel, PDF en libre accès, est constitué de textes, d’illustrations, de schémas et de photos. On y trouve les fondements du duo, les différentes méthodologies, expliquées par des cas appliqués lors d’ateliers, des exemples concrets, les principaux outils et exercices, les moyens de production et de diffusion, et des réflexions sur l’impact qu’un atelier de cartographie collective peut avoir.

Le manuel propose des exercices de cartographie pour les ateliers plus courts mais aussi d’autres supports graphiques et activités pour des ateliers plus longs, pour approfondir d’autres secteurs et incorporer des dimensions temporelles, corporelles et subjectives. Une des activités décrites est d’identifier ses parcours habituels, et de se servir de symboles pour marquer les sons, les odeurs, les goûts, les expériences, les sentiments et tout ce qui est significatif au moment de la mise en évidence des points ou des zones de plaisir et/ou d’inconfort. Pour mieux connaître la zone à cartographier et inclure les voix de plus d’habitants, une autre activité propose de sortir dans la rue, sur les trottoirs ou dans les espaces très fréquentés par le public, avec des cartes imprimées et des ressources graphiques, et d’inviter les passants à participer, à réfléchir et à émettre un avis critique sur des questions spécifiques. Une autre idée est les circuits en groupes, pour cartographier en mouvement, prendre des photos, enregistrer et collecter des données visuelles et sensorielles pour élaborer des récits. Il est aussi proposé de faire des collages à partir des photos, ou encore de se servir des illustrations et symboles pour faire le lien entre le plan spatial et temporel, et réfléchir au contexte historique du lieu.

Les ressources visuelles

Un des points clés de leur pratique est l’aspect visuel comme ouverture, leurs outils visent à favoriser différentes façons de comprendre et signaliser l’espace par l’utilisation de différents types de langage, tels que les symboles, les graphiques et les icônes, qui stimulent la création de collages, de phrases, de dessins et de slogans.

Sur leur site, le duo explique : « La conception et l’activation d’un arsenal de ressources visuelles établissent une plateforme de travail qui favorise la mémoire, l’échange et la signalisation des thèmes. »

Les participants utilisent et modifient des outils visuels et des cartes, mais sont également encouragés à créer leurs propres formes de représentation, que ce soit par le biais d’images, d’icônes, de dessins, de textes, de vignettes ou de toute autre ressource permettant la communication et la diffusion de significations et de sens. Dans la forme graphique, l’espace aussi est toujours pensé pour la participation : sur des illustrations de manifestations, les pancartes sont vides afin de les remplir avec les revendications locales, sur les grandes cartes de grandes marges sont laissées afin que les participants puissent faire des observations plus détaillées quant aux différents lieux.

Cette disponibilité des ressources au début de la cartographie, qui pourrait être considérée comme un cadre qui limite et contraint l’action, constitue en fait une sorte de tremplin qui renforce la construction collaborative et dynamise le processus, en incorporant une dimension esthétique et symbolique au travail. L’utilisation de ces ressources élargit les méthodologies de recherche participative, et l’incorporation de ressources créatives et visuelles donne lieu à des manières élargies de comprendre, de réfléchir et de signaler divers aspects de la réalité quotidienne, historique, subjective et collective. Les outils graphiques permettent une appropriation ludique et visuelle des problématiques complexes.

Les ateliers

Dans le manuel le duo reprend huit ateliers réalisés dans différents pays pour exemplifier les objectifs, la préparation, les exercices réalisés, les dispositifs utilisés et les résultats obtenus pour chacun. On trouve aussi différentes suites de projets de la part des participants une fois les ateliers terminés :

– création de cartes en ligne et de bases de données ouvertes pour être complétées en permanence ;

– organisation de nouveaux ateliers dans la continuité des thématiques soulevées ;

– diffusion de cartes réalisées dans l’espace public, avec le consentement des participants quant à l’information partagée ;

– initiatives de filmer, enregistrer et noter les échanges, connaissances acquises et débats pouvant servir a posteriori ;

– réunions à partir d’une problématique commune pour proposer des projets d’amélioration du quartier ;

– conception de supports de communication à partir de ce qui a été abordé.

Sur le manuel sont répertoriés aussi des exemples d’outils, des méthodologies et des dynamiques de travail proposés lors des ateliers, qui ont été reprises par les participants pour les activer dans leurs propres espaces, les adaptant et créant de nouvelles ressources et exercices en fonction des objectifs. À ce propos, le duo pense que « la conception et la production de toute cette boîte à outils en libre circulation, dans sa réappropriation et son utilisation, montrent le potentiel critique et politique des dispositifs graphiques et artistiques : une boîte à outils gratuite pour promouvoir l’activisme créatif avec l’insertion territoriale. »

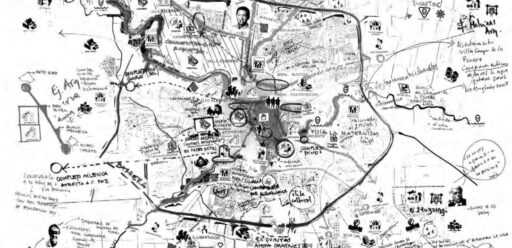

Plusieurs pages sont dédiées à l’iconographie que le duo à créé pour la cartographie. Les séries iconographiques créées pour différentes occasions sont à disposition pour être scannés, photocopiés et utilisés. Elles sont accompagnées d’indications pratiques sur la façon de les placer, de les combiner entre elles ou l’utilisation de couleurs pour garder une carte lisible. Ils conseillent aussi d’inclure des images plus complexes, découpées dans des journaux ou trouvées sur le web, adaptées au contexte et facilitant la construction de métaphores. Des références montrent différentes façons de disposer l’iconographie pour organiser l’espace visuel selon les objectifs. Il a aussi des pages de pictogrammes, images claires et schématiques qui informent, signalent et permettent de développer des lectures complexes sur des sujets variés. Ces dessins représentent des situations et des cas emblématiques, permettent d’établir des liens, d’identifier des personnages clés, d’esquisser des pratiques et de rendre visibles des formes articulées d’organisation et de transformation du territoire.

Dans plusieurs des ateliers de cartographie collective organisés au fil des années, les participants ont soulevé la nécessité de systématiser l’information et de produire un support graphique qui rendrait compte du processus de travail et constituerait un outil de communication pour la diffusion publique. Ce type d’atelier a exigé d’autres articulations, consensus et temps de travail collectif. Le manuel raconte ces processus de production et leur contexte de création, qui peuvent être visualisés et imprimés en meilleure qualité depuis le site web.

Sur le site, on a accès aux dispositifs pédagogiques mis en place dans les ateliers, que ce soit des outils tangibles ou des pratiques. On a aussi accès aux différentes propositions et supports graphiques réalisés. On peut y trouver les supports visuels à télécharger, on est invité à les utiliser et à les partager. Le site en soi est déjà un outil de partage de dispositifs de médiation ou pour la cartographie.

Un processus ouvert

Le manuel incite à la révision constante des outils proposés, à leur adaptation, selon le contexte de chaque atelier. La question de la transposabilité dans leur pratique consiste principalement à laisser la place aux personnes participant, à leurs images et références, à faire en sorte que les outils soient assez ouverts pour s’adapter à différents besoins. Ils proposent des outils malléables, mais une méthodologie à peu près structurée, car il s’agit de travailler sur un outil de communication, qui se doit donc clair et intelligible. (Julia Risler souligne «N’oubliez pas que les cartes sont de puissants outils de communication et que l’idée est aussi qu’elles puissent être réalisées de manière claire et ordonnée afin de pouvoir être retravaillées.») En gros, les outils permettent à la fois une ouverture pour tout type d’échange qui va en découler et une structure pour permettre une communication claire et intelligible.

Risler rappelle aussi « Les dispositifs sont dans un processus continu de reformulation parce que les communautés changent, les groupes participants, les territoires ne sont pas les mêmes. Et même si l’on apporte un cadre préformaté à l’atelier, il faut toujours être très attentif aux changements et à toutes les formes d’improvisation qui surgissent. Il faut donc être très attentif, très empathique et très ouvert à la possibilité de reformuler la proposition. »« D’un point de vue plus critique de ce qu’est la recherche collaborative, la priorité revient toujours aux personnes qui vivent sur le territoire, à leurs connaissances et expériences. »

Le duo reconnaît l’importance de savoir dialoguer, situer les autres et se situer soi-même comme point de départ avant tout projet collectif, avant de traiter des problématiques liées au territoire, et met sa pratique au service de cela. Les outils permettent de se voir soi-même et son environnement social et physique comme des éléments concrets, de se situer comme des sujets pouvant agir sur leur entourage et leur devenir.

« La cartographie est une pratique qui fait tomber les barrières et les frontières et qui nous permet de nous rencontrer sur un territoire de complicité et de confiance. C’est aussi une dynamique par laquelle nous construisons et promouvons la diffusion de nouveaux paradigmes d’interprétation de la réalité. Et c’est une manière de produire du territoire, car c’est à partir de l’institution et de la rénovation des formes spatiales et des mécanismes de perception du temps que nous nourrissons et projetons nos actions. »

Un des points essentiels que je retiens de ce dispositif est la conscience à la fois des limites de l’outil et de son potentiel comme créateur de points de départ, pour traiter des problématiques, initier des conversations continuant à se dérouler sur le long terme et avec d’autres outils. L’outil fonctionne, car il ne cherche pas à tout aborder, le duo reste ouvert et nourrit sa pratique de l’utilisation et adaptation des supports et méthodes ainsi que de la suite, de ce que ces outils eux-mêmes initient.

« La cartographie est un moyen et non une fin. Elle doit faire partie d’un processus plus large, être une stratégie de plus, un moyen pour la réflexion, la socialisation des connaissances et des pratiques, la promotion de la participation collective, le travail avec des inconnus, l’échange de connaissances, la contestation des espaces hégémoniques, la promotion de la création et de l’imagination, la problématisation de questions clés, la visualisation de la résistance, la mise en évidence des relations de pouvoir, parmi beaucoup d’autres choses. »

Sources

– Site Internet de Iconoclasistas

– Le Manual de mapeo colectivo en PDF (en espagnol et en anglais)

– Podcast Tierras comunes, épisode Modos de hacer en común – Mapeos e investigación colaborativa